・潰瘍性大腸炎になってしまったけど、薬が高すぎる。

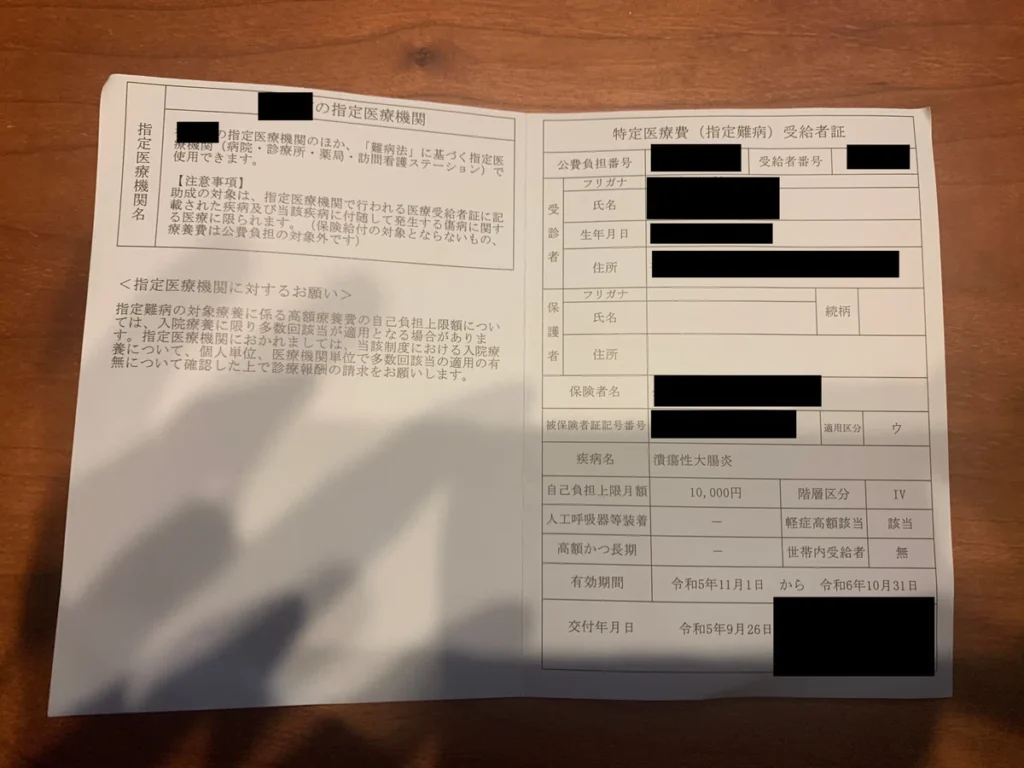

・「特定医療費受給者証」を持っているけど使い方が分からない。

こんな方はおられませんか?

潰瘍性大腸炎は完治することがなく、薬は飲み続けなければいけません。

そして潰瘍性大腸炎の薬は値段が高いものが多いですよね。

「特定医療費受給者証」を持っていないと、

本来払わなくてもよいお金を払っている可能性があります。

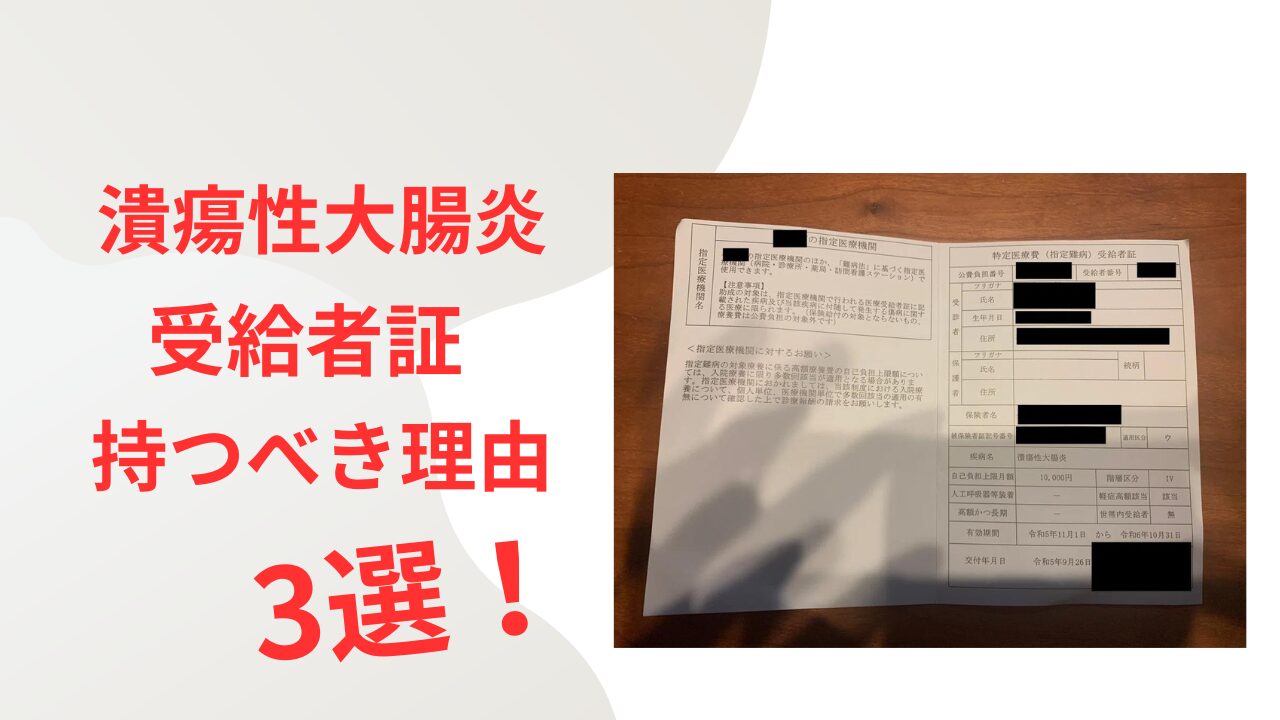

ということで今回は、潰瘍性大腸炎歴3年、「特定医療費受給者証」を持ち続けている僕が、

潰瘍性大腸炎患者が「特定医療費受給者証」を持つべき理由を解説します。

この記事を読めば、「特定医療費受給者証」を持つべき理由が分かり、医療費の節約につながります。

僕は「特定医療費受給者証」を使うことで2か月に1回の薬の支払いを、

約15000円から10000円に減らすことができています。

「特定医療費受給者証」のことを知って、医療費の節約してもらえると嬉しいです。

それでは見ていきましょう!

潰瘍性大腸炎患者が「特定医療費受給者証」を持つべき理由3選

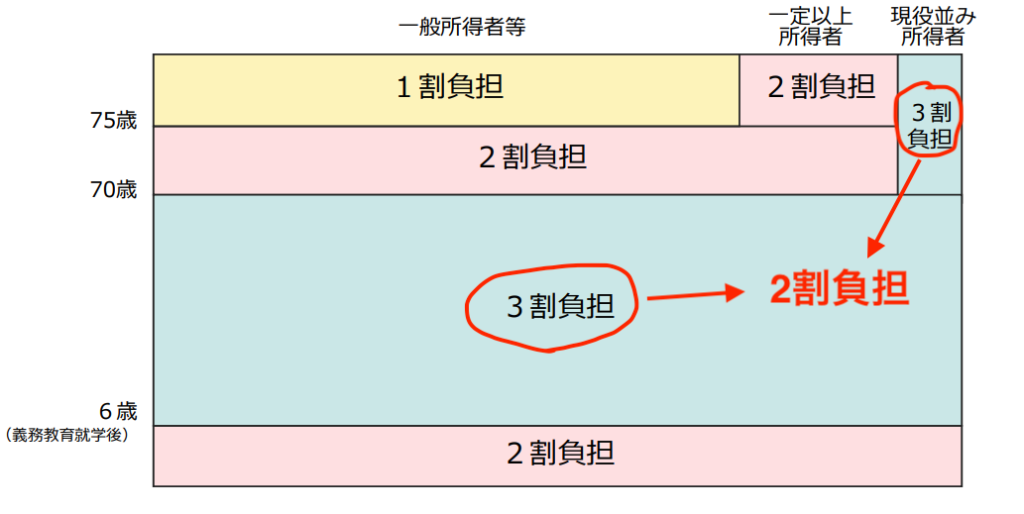

①医療費が2割負担になるから。

6〜70歳の人は、健康保険を使えば、通常は3割負担ですよね。

でも「特定医療費受給者証」を使えば、指定難病に関する治療は2割負担になります。

例えば、医療費総額が1万円(10割負担)かかった場合は、

健康保険証だけなら3千円かかるところを、2千円で済ませることができます。

個人的には、そんなに大きくはないですが、潰瘍性大腸炎の薬は高額で、長期的に処方されることがほとんどなので助かります。

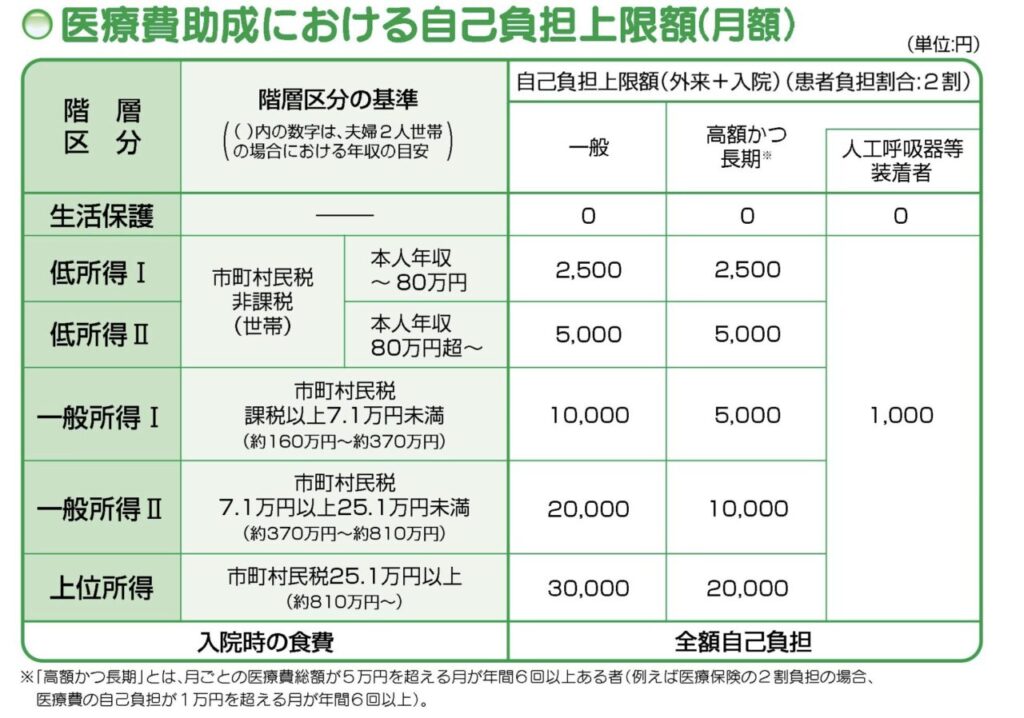

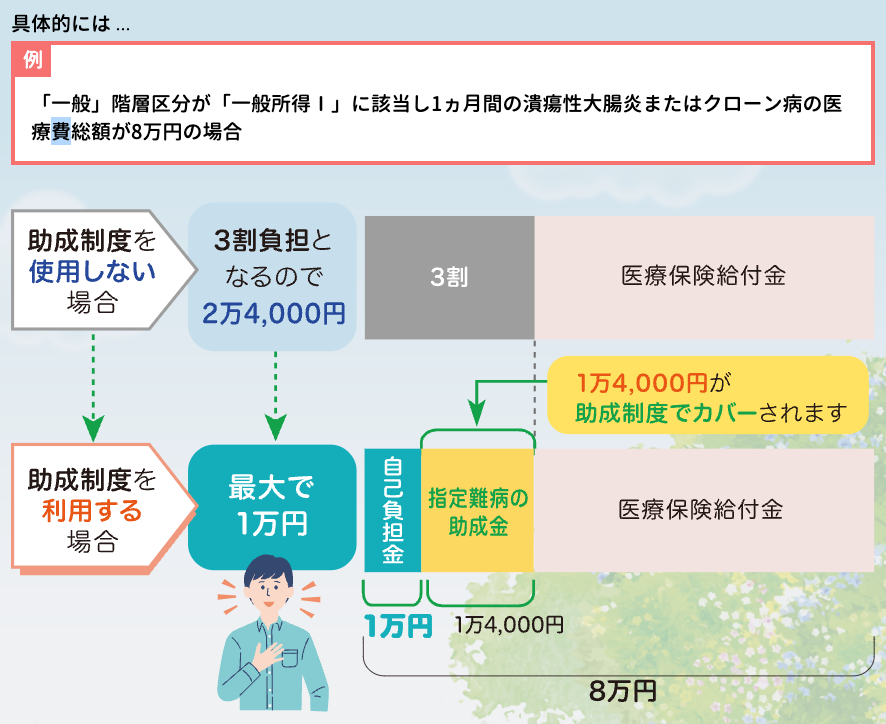

②医療費に上限額が設定されるから。

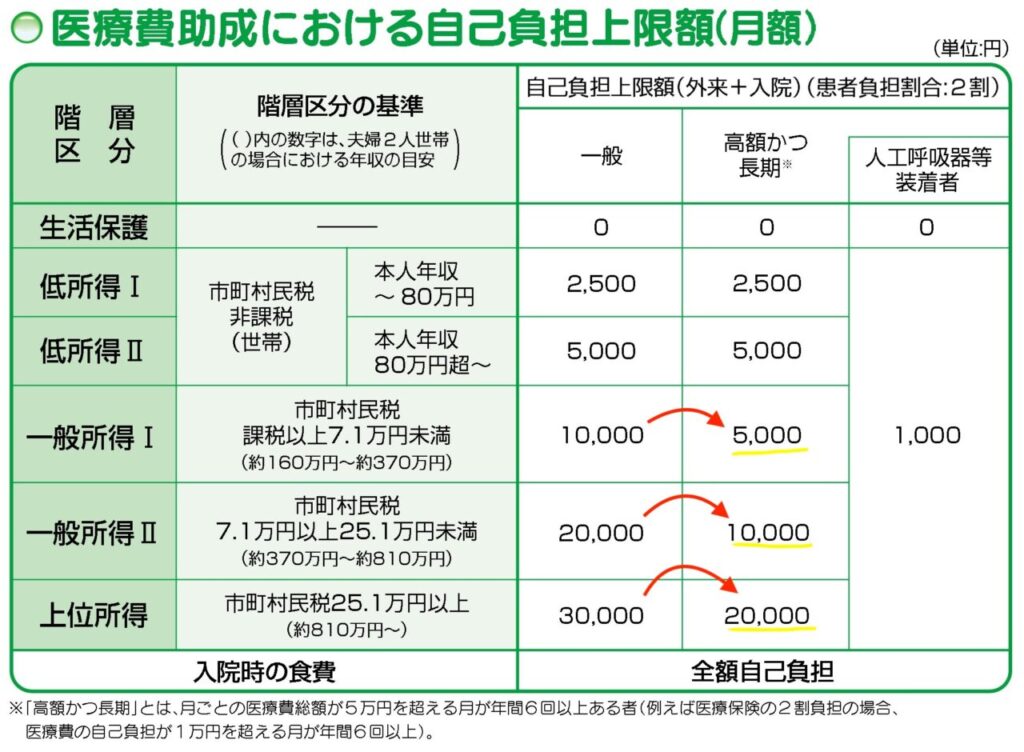

「特定医療費受給者証」を持っていれば、所得区分に応じて医療費の自己負担上限額が設定されます。

図にするとこんなイメージです!

例えば、ボクは自己負担上限額が1万円なので、月に1万円以上は病院代や薬代を払う必要がありません。

内視鏡検査の費用や日常の薬代が大きい潰瘍性大腸炎の患者からすると、とてもありがたいです。

ちなみに、ボクは、いつも病院代で約1,500円(3割負担)、薬代で約1,5万円(3割負担)かかっているので、

2ヶ月で約6500円の節約ができています。

年間で考えると、3万9,000円の節約です。かなり大きいですね!

「特定医療費受給者証」をうまく使った節約方法をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

③割引を受けられるから。

さらに「特定医療費受給者証」を使うといろいろな施設で割引を受けられることがあります。

公共施設や博物館、レジャー施設の入場料が安くなったり、免除されたりします。

有名なところで言うと、東京ディズニーリゾートが約2割引、TOHOシネマズが1,000円で、シネマサンシャインが1,000円などのように割引されます。

詳しく知りたい方は、「難病受給者証でもっと楽しもう!」HPをご覧ください。

ボクも「特定医療費受給者証」を使った旅行をしました。

それについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

潰瘍性大腸炎患者が、「特定医療費受給者証」を持つためには?

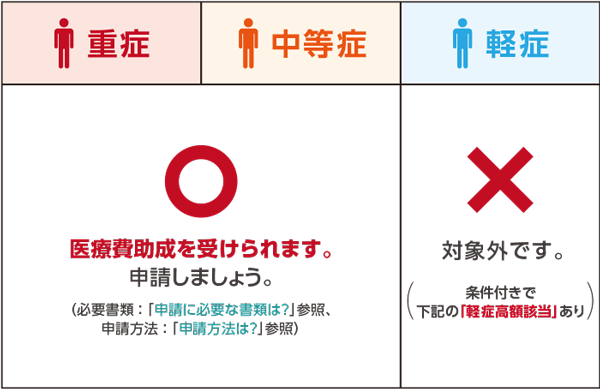

重症度が「中等症」以上なら持つことができる。

潰瘍性大腸炎の患者なら、誰でも「特定医療費受給者証」をもらえるわけではありません。

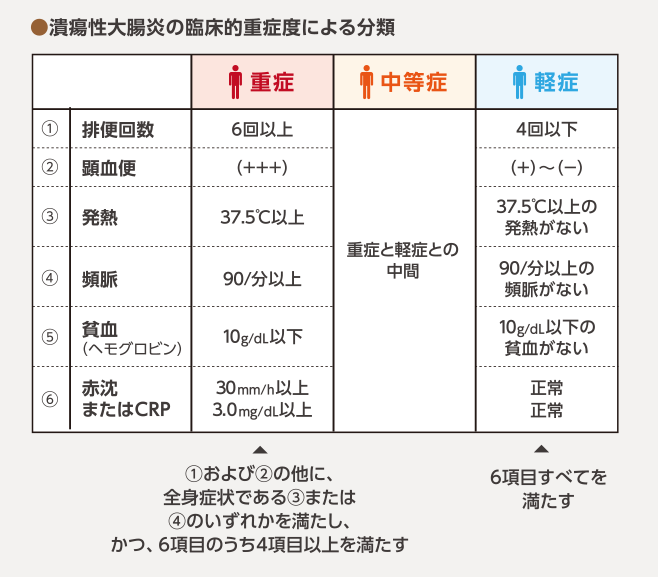

基本的には潰瘍性大腸炎の「重症」「中等症」「軽症」の分類のうち、「重症」と「中等症」の人しかもらえないということです。

重症度による分類は下記のようになります。

ただ診断書を書くのは医師なので、医師に直接自分はどの分類になるのかを聞くのがオススメです。

そうすれば、申請をすることで金銭的なメリットがあるのかどうかを医師が判断してくれる場合もあります。

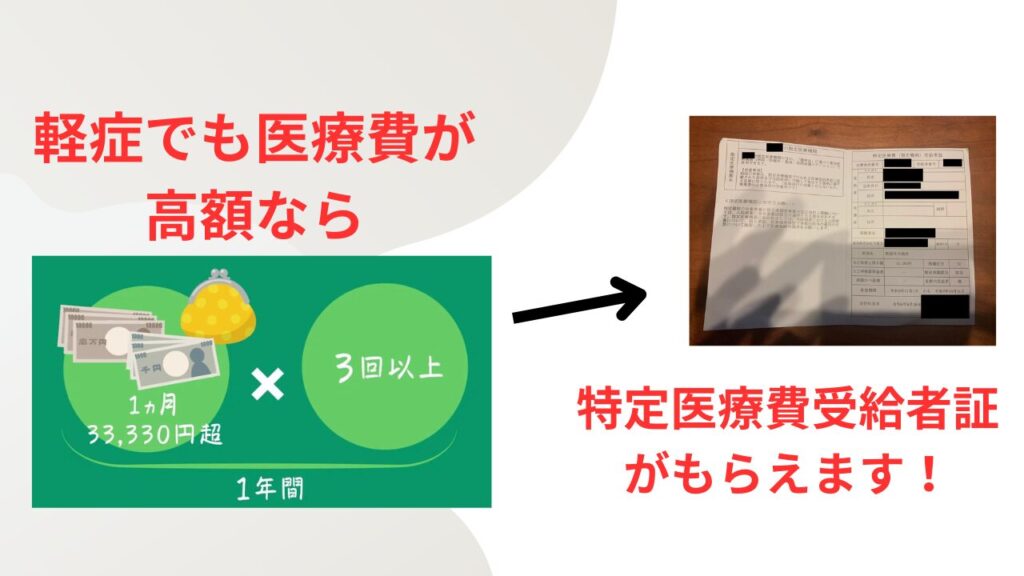

軽症の人は、「軽症高額」を狙うのもアリ。

『自分は軽症だから「特定医療費受給者証」はもらえないよ』

という方もおられるかもしれません。

でも大丈夫。

「特定医療費受給者証」には、「軽症高額」特例というものがあります。

この「軽症高額」特例は、軽症だけど治療費が高額になっている人には特別に助けてあげるよという制度です。

もらえる「特定医療費受給者証」も普通のものと全く一緒です。

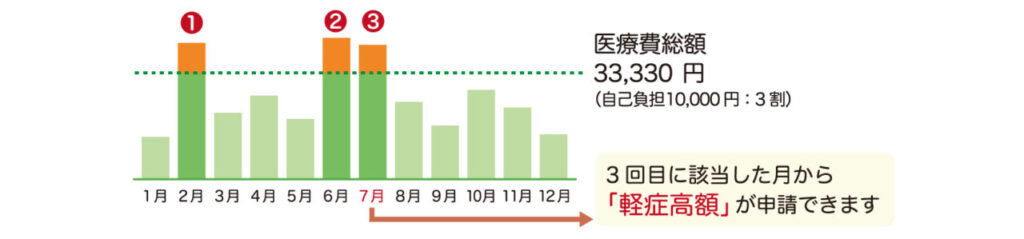

・月ごとの医療費総額が33330円(10割負担)を超える月が、1年以内に3ヶ月以上ある。

※3割負担に直すと、10000円

重症度が軽症でも、過去1年間で3ヶ月間、実質1万円以上(3割負担で)払っていれば「軽症高額」の申請ができます。

ボクは潰瘍性大腸炎だと診断されたときは、中等症だと言われましたが、医者からは「症状が落ち着いてきたら、軽症のくくりになるから『特定医療費受給者証』はもらえなくなるよ」と言われました。

ただボクの飲んでいるリアルダという薬は、1錠166.6円(10割負担)とかなり高かったので、「軽症高額」で申請することができました。

みなさんも自分が月に何円医療費を負担しているかを調べてみてください!

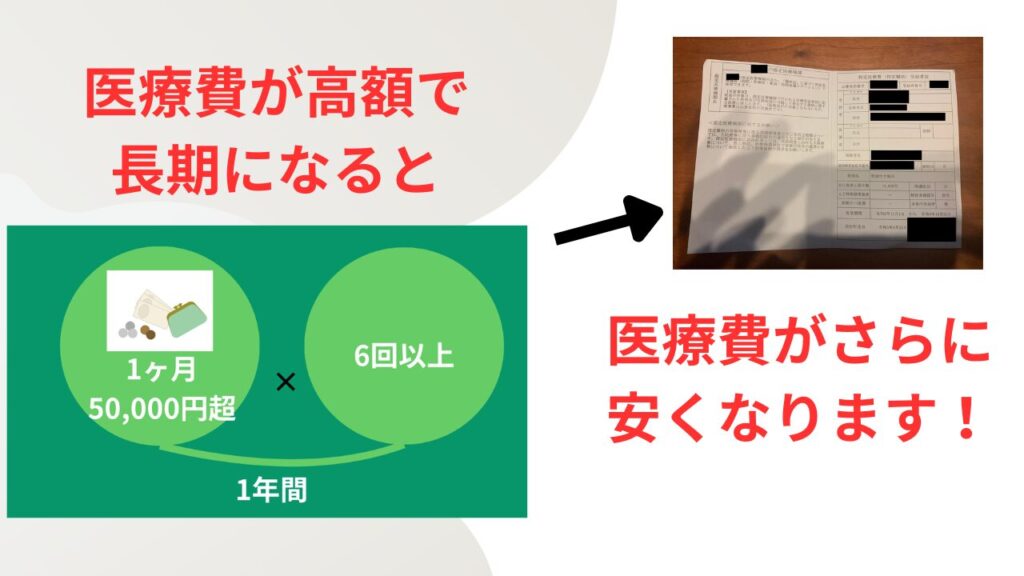

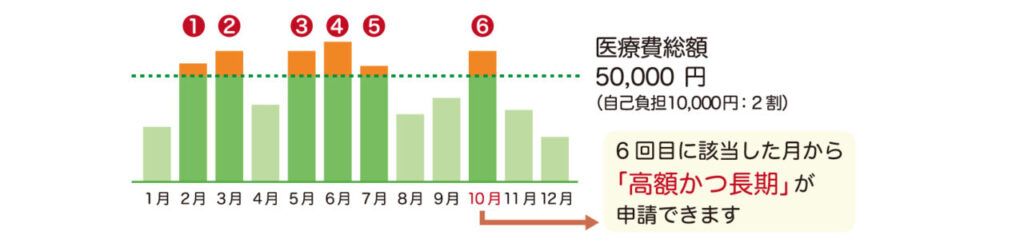

高額な治療が続くなら、「高額かつ長期」を狙うのもアリ。

さらに「軽症高額」よりも値段が高く長期的な治療が必要な人のために、「高額かつ長期」という特例もあります。

「高額かつ長期」は、見た目は普通の受給者証と同じですが、自己負担上限額が下がることが多いです。

特に、一般所得以上の人にはメリットがあります。

「高額かつ長期」の条件はこちら!

・月ごとの医療費総額が50000円(10割負担)を超える月が、1年以内に6ヶ月以上ある。

※3割負担に直すと、15000円

ボクも今年の更新で、上限額20000円になってしまいそうでしたが、「高額かつ長期」で申請をしていたおかげで、上限額10000円に抑えることができました。

上限額20000円と10000円では全然違いますからね。

「高額かつ長期」特例、とても感謝しております。

少し多めに薬を出してもらい、「高額かつ長期」特例を使えるようにしている方も多いです。

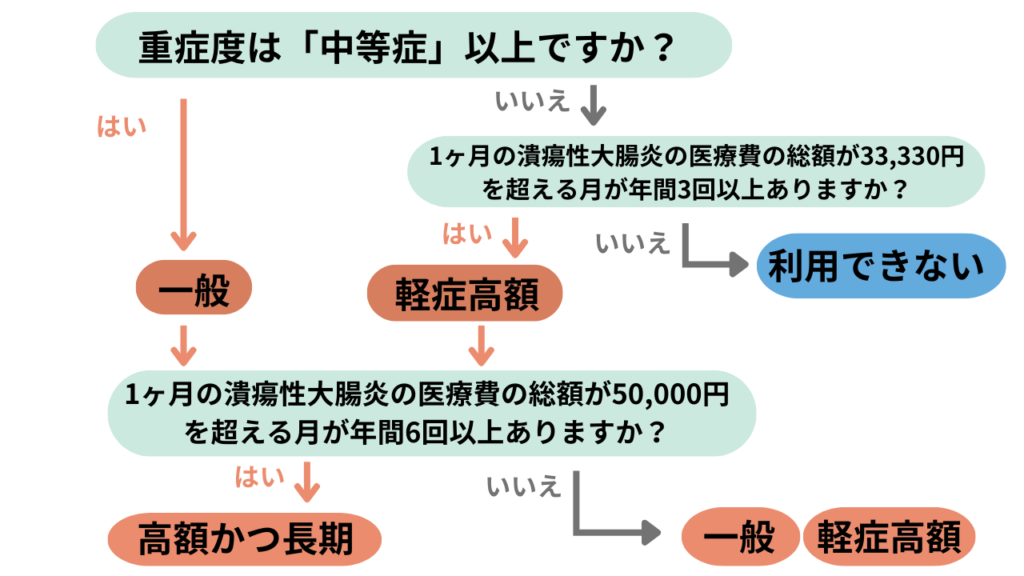

どの区分で申請できるかを確かめよう!

ここまで「特定医療費受給者証」を持つためにはということを解説してきましたが、なかなか初めてみた人は難しい制度だと思います。

自分がどの区分に申請したらよいかのフローチャートを作りましたので、ぜひご活用ください。

「特定医療費受給者証」の注意点

注意点①:自分の指定難病以外の治療は対象外。

「医療費受給者証」は、自分の指定難病以外の病気や治療では使うことができません。

潰瘍性大腸炎なのに、歯医者や整形外科などで「医療費受給者証」が使えると勘違いする人もいるので要注意です。

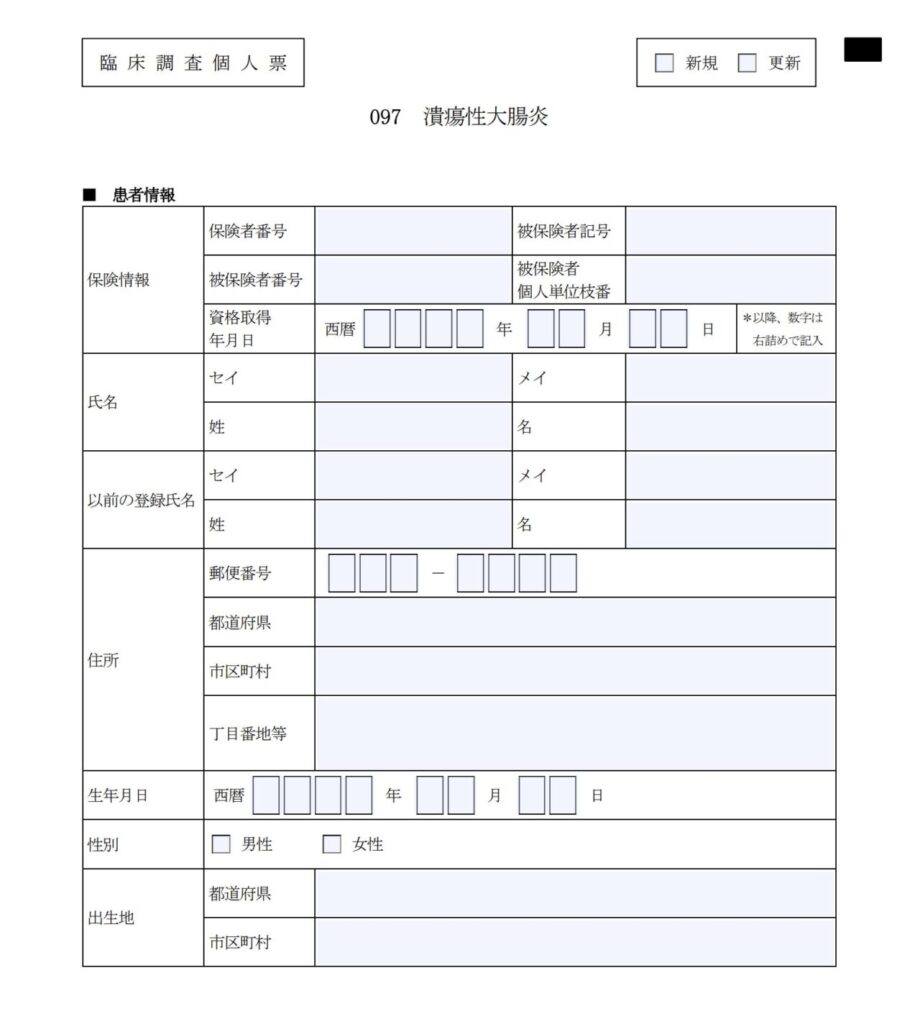

注意点②:申請のための「臨床調査個人票」にお金がかかることがある。

「特定医療費受給者証」を申請するためには、難病指定医の「臨床調査個人票」というものが必要になります。

「臨床調査個人票」は、患者情報や診断結果、現在の症状などを記載するものです。

市町村に申請するときに、提出する必要があります。

実はこれ書いてもらうのにお金がかかることが多いです。

ボクは、転院する前の病院はお医者さんの厚意によりタダで書いてもらっていましたが、現在の病院は、6000円かかります。これは地味に痛いですね。

自分の病院がどうなのか?お金を払ってまで「特定医療費受給者証」を申請するメリットがあるのかどうかを確認してみてください。

注意点③:初心者は申請をするのがそもそも大変。

「特定医療費受給者証」は、はっきり言って初見殺しです。

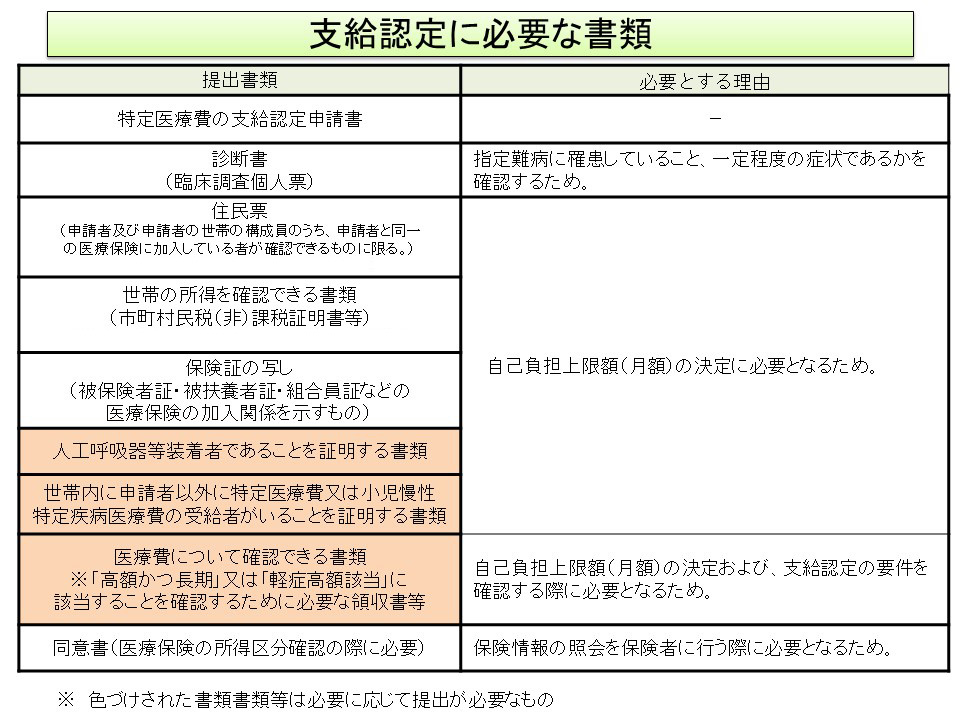

申請のために必要な書類は以下の通りです。

特に、「特定医療費の支給認定通知書」がわかりにくいです。ボクも最初見たときは、「専門用語が多すぎて、何を書いたらいいか分からない」状態でした。

ただボクは毎年申請をするので、そのたびに慣れて書き方を覚えることができました。

もしわからないことがあれば、市役所の担当窓口に聞いてみるのがオススメです。

潰瘍性大腸炎患者は、「特定医療費受給者証」を持つことをオススメします!

今回は、潰瘍性大腸炎患者が「特定医療費受給者証」を持つべき理由3選を紹介しました。

潰瘍性大腸炎患者が「特定医療費受給者証」を持つべき理由は、以下の3点です。

①医療費が2割負担になるから。

②医療費に上限額が設定されるから。

③割引を受けられるから。

今回の記事を読んで、「医療費受給者証」を使って、医療費の負担を減らしたり、オトクな割引を受けてもらえるとうれしいです。

僕は3年前潰瘍性大腸炎になって、

血便や粘液、しぶり腹に苦しみましたが、

現在15ヶ月連続で寛解をキープしています。

この記事以外にも、潰瘍性大腸炎を初めとする腸の悩みをお持ちの方の役に立つ症状改善やお金の情報を発信しています。関連記事から他の記事も読んでもらえると、少しお役に立てるかなと思います。

ありがとうございました。

コメント